『头条』向海而兴!带您见证镜头下的上海国际航运中心变迁史!!!

近日,“向海而兴:上海国际航运中心建设成果展”在中国航海博物馆拉开帷幕。

展览通过镜头的记录,全面展示了上海国际航运中心建设的“昨天”、“今天”和“明天”。

整个展览分为三大板块,

第一单元“走向海洋——重大战略决策”;

第二单元“创造辉煌——重大建设成果”;

第三单元“使命担当——重大历史任务”。

下面,小交带着您,跟着电视台记者的镜头,一起穿越时空,回顾历史,展望未来。

走向海洋

1重大战略决策

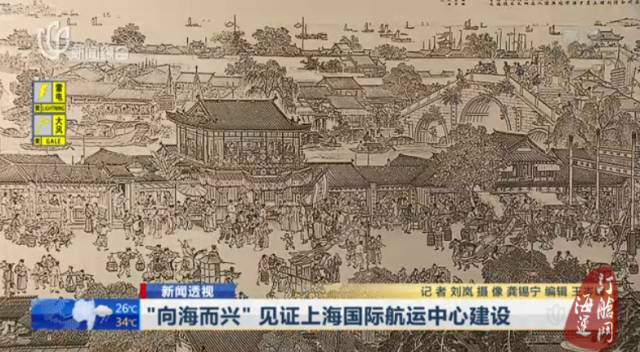

上海港的历史可追溯至唐宋时期的青龙港,这张图片反映了当时贸易发达的情景。

新中国成立后,上海港一直是我国重要的国际贸易口岸。

最初,上海港的航运功能主要集中在黄浦江畔,货物大多以散货形式运输,直到上世纪90年代,上海港集装箱的年吞吐量也不足200万标箱,与日本神户、韩国釜山等港口有明显差距。

1996年1月,国务院决定加快推进上海国际航运中心建设,但从当时的客观条件来看,上海建国际航运中心有些先天不足。

原深水港工程指挥部港口指挥

归墨

深水岸线已经没了,

上海市第二个通海航道

深度的水深严重不足,

人家大船不到你这里来了 ,

都到釜山、 高雄去了。

为此,上海启动了长江口深水航道、洋山深水港区等工程建设。

创造辉煌

2

重大建设成果

在展览第二单元“创造辉煌——重大建设成果”中,一幅幅珍贵照片,让观众仿佛重回到当时热火朝天的建设工地。

长江口深水航道

这组照片纪录了长江口深水航道建设的场景。

经过一至三期深水航道工程建设,航道水深从-7米增至目前12.5米,航道底宽350-400米,满足了国际集装箱和干散货船舶的运输需求。

中交上海航道局副总

季岚

没有这条深水航道

我们只能2万吨级的船进来。

那2万吨级的船装的货和

今天10万吨级装的货

是不一样的。

集装箱港区

这组照片记录了2002年洋山深水港区工程的建设场景。建设者以洋山岛礁为基础,吹沙成陆,在外海建造起了超大规模的集装箱港区。

谁能想到,工作人员克服了常人难以想象的困难。

中交上海三航院党委书记

沈明达

有一个船

既是我们工作的地方,

又是生活的地方。

一天24小时在船上颠簸,

随后再进行工作,

到后来具备条件了,

登岛了,

登岛后,淡水没有。

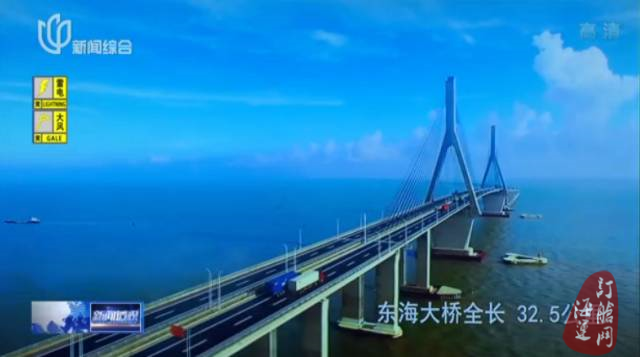

东海大桥

2005年,当时我国首座外海跨海大桥,32.5公里长的东海大桥正式通车。

洋山一期码头

同时,洋山一期码头也正式启用。运营第一年,洋山港就完成了323.5万标准箱的吞吐量,超过码头设计能力的5成。

原深水港工程指挥部港口指挥

归墨

洋山一期工程建成以后,

我再一次到釜山去。

他说我堆场上的箱子

都被弄到你们洋山去了。

这个就是国际竞争,

我们国家在东北亚的

国际航运地位奠定了基础

枢纽机场体系

近年来,上海国际航运中心的建设重心,逐渐转到提升软实力上。

上海建立了完善的枢纽机场体系,两座机场和覆盖全球的航线网络,进一步提升了上海作为国际航空枢纽的功能。

航运服务集聚区

北外滩、陆家嘴-洋泾等七大航运服务集聚区,正努力为航运企业、金融机构、航运人才等要素集聚,提供优质服务。

中国航海博物馆党委书记

张东苏

有1700余家为航运企业服务的

机构落户上海;

世界9大船级社上海分社

落户上海 ;

这些都为上海的

航运中心软实力——航运中心建设的

含金量做了极大的支撑。

使命担当

3

重大历史任务

第三部分“使命担当——重大历史任务”单元,反映了上海将依托自贸区平台,服务国家“一带一路”战略,力争在2020年基本建成具有全球航运资源配置能力的国际航运中心的决心。

整场展览用近300张的照片、视频和实物展品,向建设者们致敬,也为航运中心的加紧建成摇旗呐喊。

后记

从2010年至2016年,上海港集装箱吞吐量连续7年世界第一,这背后,洋山深水港区工程和长江口深水航道治理工程功不可没。

目前,洋山四期工程正在建设,设计年通过能力630万标准箱,成为世界最大的自动化集装箱码头。

未来的上海国际航运中心建设仍然在不断迈进,争取再创佳绩。

作者:刘岚;摄像:龚锡宁

来源:看看新闻

(转自“上海交通”)中外运集运

本文关键词: sinotrans

凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。