航运“触电”危险吗?

《航运交易公报》2017年第21期《航运电商:你活得还好吗》一文经由互联网等渠道传播后,反响不一。相当多的航运电商认为笔者的出发点是有针对性的,甚至是恶意的,然而只要梳理过笔者有关航运电商的论述,就能发现一个带有反思过程的、从浅薄到深入的脉络。

也因为笔者的双脚是浸染在市场上的,内心深知创业之不易和守成之艰难,故而很自然地会出于爱护企业的角度针砭时弊——任何对号入座都是没有必要的。或许企业目前正身陷这样或那样的困境,那么不妨以那些反面案例为鉴,照一照自己身上有没有同样的问题;抑或企业目前正一马当先地领先于行业诸雄,那么也不妨静下心来照照镜子,以防微杜渐。

本系列文章仅从某个角度来反映怎样的航运电商是有潜质的航运电商。当然,航运电商的玩法千千万万种,这里更多的是抛砖引玉,一切都先从航运电商怎么被玩死说起……

《航运交易公报》曾长篇累牍地对航运电商的现有业态以及存在的痛点进行过分析。航运电商的使命之一就是解决航贸中间端的固有痛点,如今其天生的瑕疵已经上升到了可以识别的程度。

航运电商亡于回归传统

同质化,是当下航运电商平台被广为诟病的问题之一,当然笔者也不止一次地提及过同质化对其造成的长期负面影响,但为什么航运电商会变得越来越同质化呢?首先,航运电商预先的定位往往是撞车的,故而不必惊讶于最终彼此都长成“一张脸”——总的来说,航运电商技术含量和进场门槛都不算高,更不存在玩家们宣传的那种所谓“颠覆”或“突破”。其次,在遇到发展瓶颈而得不到有效突破的情况时,大多数航运电商会为了生存而妥协(这点其实也无可厚非),将相对廉价的所谓“信仰”和“价值观”抛在脑后,回到那个初始的、充满危机的行业原点——借线上之名做着线下一样的事情。

航运电商亡于回归传统。有人说航运电商需要借鉴O2O模式,那么请问,在线下能给客户带来怎样的体验呢?哪些体验是线上不能做到或者优化后做到的呢?辛辛苦苦地培养起客户线上的操作习惯,然后一拍脑门儿,养一帮客服,美其名曰“加强线上线下联动”——也是醉了。

不仅如此,不少航运电商还带有相当大程度的江湖习气,许多条条框框是用来规范客户的,却不用来约束自己,这种既做规则制订者、又做规则解释者的做法是显失公平的,但现实中的例证比比皆是。最近有种论调称“航运电商作为一种创新事物,需要静待新制度而非服从现有框架下的法律规范”,这不禁令笔者目瞪口呆,如果说借助航运电商,不仅可以置法律法规于不顾,还可以大张旗鼓地回到那个航运业的各层级“只看脸皮、不顾王法”的草莽时代,无异于是一种倒退而非革新。

航运电商儿戏契约

笔者在一次小范围聚会过程中,问及与会的朋友们对航运电商的直观看法,多数人表示对航运电商不屑一顾,甚至有极端的人认为“当下的航运电商只不过是一个借互联网之名圈钱的坑而已”。虽然笔者对此番高论无法苟同,但依然很好奇他为啥会对航运电商如此火力全开。

极端君(下称“阿极”)经营着一家中等规模的货代企业,应该说也曾一度是航运电商这种新生事物的拥趸——然而,与大多数开头美丽的故事一样,与航运电商合作的结局却是“双输”的。阿极对笔者说:“现在回想起来,航运电商兴盛之初都是不做利润的,主要是铺平台,当然它们偶尔也会压一压供应商的价格,然后报价时加一点点利润给订舱的第三方。虽然心里也会犯嘀咕,觉得这种模式并没有脱离‘货代模式’的本质,但还是会天真地认为既然做了他家的供应商,总归是多了那么条渠道,而且操作、结算等关键体验真的还是很不错的。”

美好的日子总是短暂,“山雨欲来风满楼”。阿极对笔者继续说道:“因为先期的体验不错,所以没咋犹豫就签了供应商的相关协作文本。可是还是那句话,对于该航运电商来说,一开始的这些利润是不足以支撑其盈利的,当航运电商没有获得较通畅的融资渠道或者靠山企业持续‘输血’,而要靠自己‘造血’时,之前的模式很快就崩塌了——分分钟回归传统模式,而所谓的‘电商’也成了一句笑话。”

接下来的事情看起来就像雪崩。这家航运电商开始贩卖起了定制版的订舱软件,每票订舱开始收取额外的订舱费用——供销两端看到无利可图,“树倒猢狲散”已是必然结局。其实事情会发展到这种地步的理由也很简单,航运电商需要交易量和客户群的支撑,两者都需要“烧钱”,而在缺乏对行业增值点挖掘的基础上,要靠自己养活自己,难上加难。阿极对笔者继续叹苦经:“大概半年的时间,这家航运电商开始继续压低采购价,这让我们公司几乎每票都是平着出去的——这样也就算了,问题是付款还很拖沓,经常系统里看到可以结算的款项却不结清。你们当初做这个平台的卖点就是流程可视化、结算及时化,既然账一拖就达两个月之久,那么这样还与同行问我拿价钱有什么区别?而且是赤裸裸地违反协议的!每次催款都耗费大量的精力,利润又没有,费那个劲有什么意义?转到线下解决问题吧,财务永远是找不到人的,然后转给操作,操作说没有权限——电商的所谓层级、所谓权限并不服务于用户,而是用作拖欠款项的挡箭牌!这种行为是否可以看作是利用互联网手段对《合同法》的肆意践踏呢?”

航运电商实有苦衷

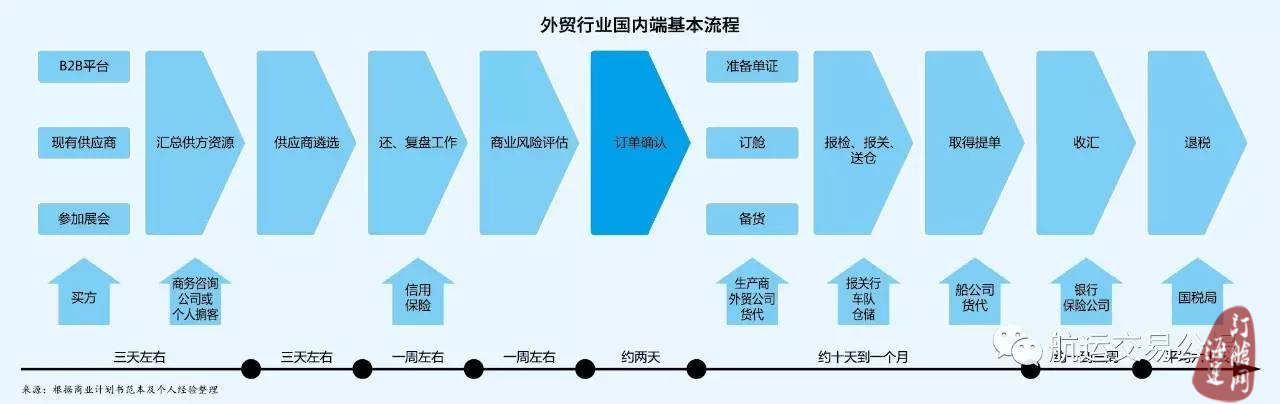

其实,阿极的观点并非是要佐证航运电商一无是处的现状,反而说明了航运电商身处供应链环节的恶劣。如《外贸行业国内端基本流程》图所示(位于“订舱”环节),航运电商位于整个航贸流程的中间段。

位于前端的生产厂商自身受到生产体系和外商监管的制约,在市场行为上又有透明的大宗商品价格和各行业成熟的定价机制的掣肘;位于后端的海运端的规范机制更甚。唯有航运电商,脱胎于希冀借助价格不透明而生的货代行业,但又要行“价格透明”之大义,企图作为中间平台控制上下游。

依然是因为作为中介平台,故而其上家如果拖欠费用,很容易将风险转嫁到航运电商身上,顺势也就造成了类似阿极的公司被拖累。

另外,并非是所有船公司都会遵守法律法规,这在客观上加大了航运电商的风控难度。以某航运电商与船公司S的纠纷来说,船公司S的提单上明确注明“14 DAY(S) FREE TIME”,然而到了目的港,船公司S的操作要求提供1000美元的“到港服务费”。类似的幺蛾子是航运电商在接单前能考虑到的吗?虽然航运电商也不是没有对策,但是,笔者要重申一点的是:做航运电商的朋友们,请你们不忘初心,真正利用技术手段来规范市场,令市场的运作纳入合法的体系下,不要为了眼前的短期利益重现传统模式下尔虞我诈的局面。

无论是阿极与航运电商间的“悲剧”,还是航运电商与船公司S间的“闹剧”,都显出航运电商貌似不靠谱的样子……但令人疑惑的是,逐利的资本为何会稀里糊涂地将真金白银投入该领域。

航运电商兴于革新裂缝

2015年至今,国内具有航运电商性质的企业有超过15家或登陆新三板、或博得资本青睐。从获得融资的企业来看,数额在数百万元至数千万元不等,投资人的类型更是包罗万象,热度已达到燎原之势。以最近的一次大规模投融资案例为窗口,某航运电商在2015年获得源码资本A轮融资的基础上,于今年完成5000万级别的A+轮融资,由DCM领投,星河资本、春晓资本跟投。说实话,听到这则消息后笔者的第一反应是:航运电商将进入新一轮火拼期,资本对于其“烧钱”的现实需求也有着相当大程度的认可。

资本的逐利性毋庸置疑,特别是许多“风口”被证明仅仅是“豁口”的今天,数千万级别的融资不仅是资本对航运电商拥有长期回报潜力的背书,还让我们不禁侧目于表面现象背后的逻辑。航运电商的存在价值和盈利渠道究竟为何?

综合业内人士意见及行业报告的研读,笔者认为航运电商存在的价值是通过互联网手段或思维解决行业痛点,而盈利渠道则是基于打破原有的信息流通格局,重新建立以航运电商平台为中介、基于数据和信用流通的航运新生态——换句话说,有自我“造血”机制的航运电商既不能简单地看作是互联网化的货代企业,也非单纯的2B或2C电商,更多地应该被定义为供应链体系中的数据(数据“大”不“大”则另说)搜集、处理和分发机构——航运电商的工作重点永远在线上数据层面。

存在价值

先说航运电商的存在价值,亦即其解决了哪些实际问题(痛点)。

首先,针对货物本身而言解决的痛点有二:第一,货物出运过程中的追踪难点;第二,处于弱势地位的托运人被甩箱的问题。

针对第一点,电商模式可以说是甩开传统模式不止“一条街”。由于货物的当前状态可以通过电脑客户端或者手机APP即时推送,免去了传统模式下托运人或收货人对货物状态两眼一抹黑的窘境——货物到底在哪里?是在车队运输过程中还是已经到了场站?

至于第二点,目前已经有包括某宝在内的航运电商推出了与船公司合作的“保舱位”产品,货主可以直接向船公司订舱,以支付一定额度的保证金为条件,基本可以实现保全舱位和锁定运价。这里又不得不提及《航运电商亡于回归传统》中所列举的契约精神缺失问题,类似基于保证金激活的服务功能,在船公司未达成对货主舱位的保全时,作为中介渠道的航运电商有义务承担先行赔付的责任——毕竟有舱位保全需求的一般来说都是中小货主,与船公司的体量不对等,而一些出货量较大的航运电商面对船公司则相对拥有一些话语权。航运业在线上是金钱、数据和信用的三重流动机制,前者基本是单向的,而后两者则是带有反馈机制的。

其次,针对运输费用而言解决的痛点亦有二:第一,出运前的运价确定问题;第二,出运后的运费结算问题。

就“出运前的运价确定问题”来说,抛开一切猫腻不谈,航运电商从根本上来说需要通过透明的价格来吸引追求价格知情权的客户群体。由此看来,航运电商平台如若施行“线上公布价格+线下商洽价格”的做法,就会从某种程度上削弱这种价格的透明度。之前说过,当下比较合理的做法是货主可以通过航运电商平台直接订舱,且能够预先保全舱位和锁定运价——货主就如同买了一份市场抗风险性很强的金融产品,即便运价大幅上涨,舱位和运价也不会受到影响,当然对赌的另一面则是运价大跌的话,货主也得不到任何补偿。

再说“出运后的运费结算问题”,则需要在支付手段及运费信用保证等多方面解决。随着移动支付和线上支付的日益普及,支付手段本身并不具有技术难点,更多的是需要航运电商平台成为供应链融资层面的重要环节。对于信用良好的大货主或大供应商,可以根据政策上下浮动其账期(客户有选择权);对于信用较差的客户,需要采取一定的惩戒措施并纳入内部的征信评价体系——坚决按约办事,杜绝人为因素破坏规则——这样无论是货主的运费拖欠也好,还是航运电商平台有意拖延供应商的账期也好,都将会产生违约成本。在这种奖惩体系下,类似于《航运电商亡于回归传统》中提到的船公司S在到港后要求1000美元“到港服务费”的行为,自然将大大影响其信用,这样在将来的业务开展中将按约受到相应的处罚。

盈利渠道

说完了价值,就能讨论盈利的模式了,其实航运电商的“利”可以谋取自直接和间接渠道。从本质上来说,航运数据在供应商、航运电商平台和货主之间的流动产生直接经济效益,而数据的综合反馈和信用记录则保障了今后业务的运行流畅,产生的是间接的经济效益。

从图中我们不难了解航运电商的盈利模式。值得注意的是供应链体系中涉及的物流、资金流和数据流(信用是一种特殊数据),借助图中的生态基本能完成协作互通,这其实也就是区块链的创建基础。参与各方搭建的是一个高效透明的信息平台——能获得的信息将包括货物的实时状态(物流)、成本的审核和控制(资金流)以及全流程的各项参数(数据流)。设想一下,如果能进一步对接上游的产品交易平台,那么则将有可能追溯到产品的原料采购、加工制造等前期过程,真正实现全互联供应链管理。在这种体系下,产品交易平台则类比航运电商平台,是上游的“核”——完成数据的搜集、处理和分发。

其实,前文提到的航运互联生态还是较为朴素的,能发生联动的部门、机构和单位应该有更多,那样能牵涉到更多的资金流和信息流等要素。然而,即便拥有了这一切,实际上还是没有真正触及航运业问题的根本。

信息化造就公平航运环境

不论航运电商的CEO们在“聚光灯”下是怎样慷慨激昂地陈词,问题是国内航运电商依然是借鉴了西方同行的成功经验,所以更没有理由“遗其体而求其用”。航运电商平台是其“用”,那何谓“体”?“体”是长期以来一直缺失的契约精神和公平的航运环境。契约精神对处于发展中的大陆型国家而言,是一种听上去很玄幻的存在——即便在健全的法律体系下,事实上也很难唤起人们对契约本身的尊重。故而可以认为去中心(系统层面)、去等级(人的层面)、信息公开、操作实时、流程可追溯的航运电商有望在某种程度上完成这一环的构架。

公平价格凭行业指数

姑且不讨论人性是否贪得无厌,这里先举一个例子。去年某天,欧线小箱的实价约为1000美元,而某实力庄家向船公司拿到的价钱是600多美元(船公司内部人员申请到的价格),这样一来,即便庄家平着走这些箱子,也能赚得盆满钵满。虽然这些“问题箱”的量并不大,然而成本平摊的过程中损失的是谁?是那些被蒙在鼓里、除了得益方以外的一切公私主体。以上反映出来的其实还是小问题,因为毕竟这些行为对市场的妨碍小、问题也不算大。然而,要使“价格因素”让普众,而非一小撮人得益,须将“人”排除在“价格权限”的门槛之外的。

这里要指点姻缘的是航运电商与指数编制机构,通过行业指数来进一步规范市场价格是当务之急。航运电商借助指数工具可以让运价进一步透明化,让价格风险规避工作变得有据可循。同时,指数编制机构如果条件允许的话可以让用户了解指数的编制机理和实践作用,以打消用户内心对指数抱有的“鸡肋”之感。

在航运电商内部,也应该对运价开展自查工作。以美线为例,可以以目的地线路、出运品类等为关键参数,逐月反馈给用户分航线、分品类的指导性价格,让用户做到对拿到的价格在市场上处于什么价位心中有数——逐步培养用户对航运电商平台的依赖度并提升用户体验。航运电商应该时时刻刻以服务者自居,而不是居高临下的颠覆者,以优质的服务改变用户习惯是一个润物细无声的过程。

公平竞争靠循规蹈矩

说完价格层面的公平,有必要继续讨论航运电商如何循规蹈矩地兼顾市场的公平竞争——这里的“循规蹈矩”并非墨守成规,而是依然要借助一种“去人治,靠法制”的模式。在航运电商发展的前期和中期,中小货主是主要的争取对象和潜在的利润来源,但中小货主面临的主要问题却不能被一视同仁,或者说航运电商平台的幕前有维系公平的规则,而幕后却又是另一番动作。

中小货主对运价的敏感程度高,并且对被甩箱等隐忧也更容易忧心忡忡,虽然这对问题是相矛盾的,特别是在大船多、船期密、单条线路投船锐减的当下,中小货主已然成为弱势群体。价格是目前中小货主维系安全感的唯一保障,航运电商有义务帮助他们抓住这最后一根“救命稻草”,合理地设置运价的“保舱线”,并严格执行之,在货主被甩箱的情况下利用系统优势积极适配新舱位——类似服务质量和效率的提升自然会给货主带来深刻的印象。近两年是航运电商发展的“黄金时期”,货主和船公司都不如以往那么强势,所以人们有理由期待一个朝气勃发的、理性规制的航运中间层。

文章来源:航运交易公报本文关键词: sinotrans

凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。